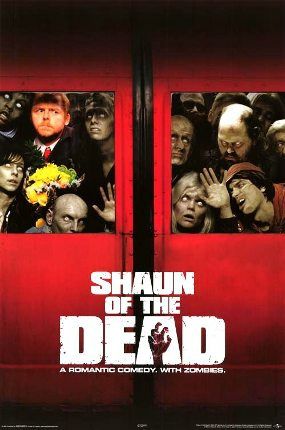

Romero et Juliette

- Shaun of the Dead -

(2004)

Edgar Wright

Shaun, modeste vendeur d'appareils Hi-Fi, mène une vie routinière tournant autour de la pratique des jeux vidéo et de la fréquentation de son pub favori, Le Winchester, avec Ed, son meilleur pote de toujours. Une vie tellement routinère que sa petite amie Liz finit par le quitter, lasse de voir leur romance s'installer durablement comme un pillier de bar au Winchester, et zonée systématiquement par Ed, son-meilleur-pote-de-toujours. Accablé par cette rupture qu'il perçoit comme la fin de son monde actuel, Shaun va bientôt être confronté à une véritable fin du monde...

Ca, j’adore ! Il y a une vraie proposition – amusée, mais amoureuse – de genre, un authentique cocktail parfaitement dosé d'humour et d'horreur. Quoi de plus noble d'ailleurs qu'une comédie horrifique ?

La mise en place des éléments est brillante, le glissement du quotidien vers le (franchement) bizarre idem, drôle en même temps qu’angoissante (ces deux plans-séquences rejouant le trajet à l’identique ante- et post-apocalypse sont prodigieux !) car Wright ne sacrifie jamais l’horreur pour l’humour : il fait rimer cris et rires avec la même générosité et préfère l’hommage sincère conjugué au délire entre potes plutôt que la parodie grasse et gratuite. Il soigne l’ambiance comme les blagues, en profite pour épicer le récit d’une histoire de reconquête amoureuse rondement menée, poursuit la relecture du sous-texte inhérent au genre avec intelligence et impertinence (le générique, le zapping final sont délicieux dans l'acuité du regard qu'ils portent sur notre Z-ociété ^^) et consacre un duo de trublions tendres et drôles : de la bonhommie désopilante de Nick Frost, sorte de meilleur-pote-de-toujours idéal, aux différentes gammes que joue en virtuose Simon Pegg tout au long de son personnage, toujours sur le mode subtilement ironique qui le caractérise.

Pour moi, LE film – de, sur des, fait par des, à voir entre – potes.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F8%2F8%2F883864.jpg)

![mulholland-drive[1]1](https://storage.canalblog.com/15/08/989689/83011666.jpg)

![7260451886_2f5ec20d48_z[2]1](https://storage.canalblog.com/64/93/989689/82800094.jpg)